そもそも相続ってどういうこと?

相続という言葉を耳にしたことがある人は多いと思いますが、

その具体的な意味や仕組みについて正しく理解している人は意外と少ないかもしれません。

目次

はじめに

あなたは「相続=遺産を受け取ること」とイメージしていますか?

実はそれだけでは語りきれない深い制度が背景にあります。

今回は「そもそも相続って何?」をテーマに、相続の基本的な仕組みや流れ、注意するべきポイントについてわかりやすく説明します。ご参考になれば嬉しいです。

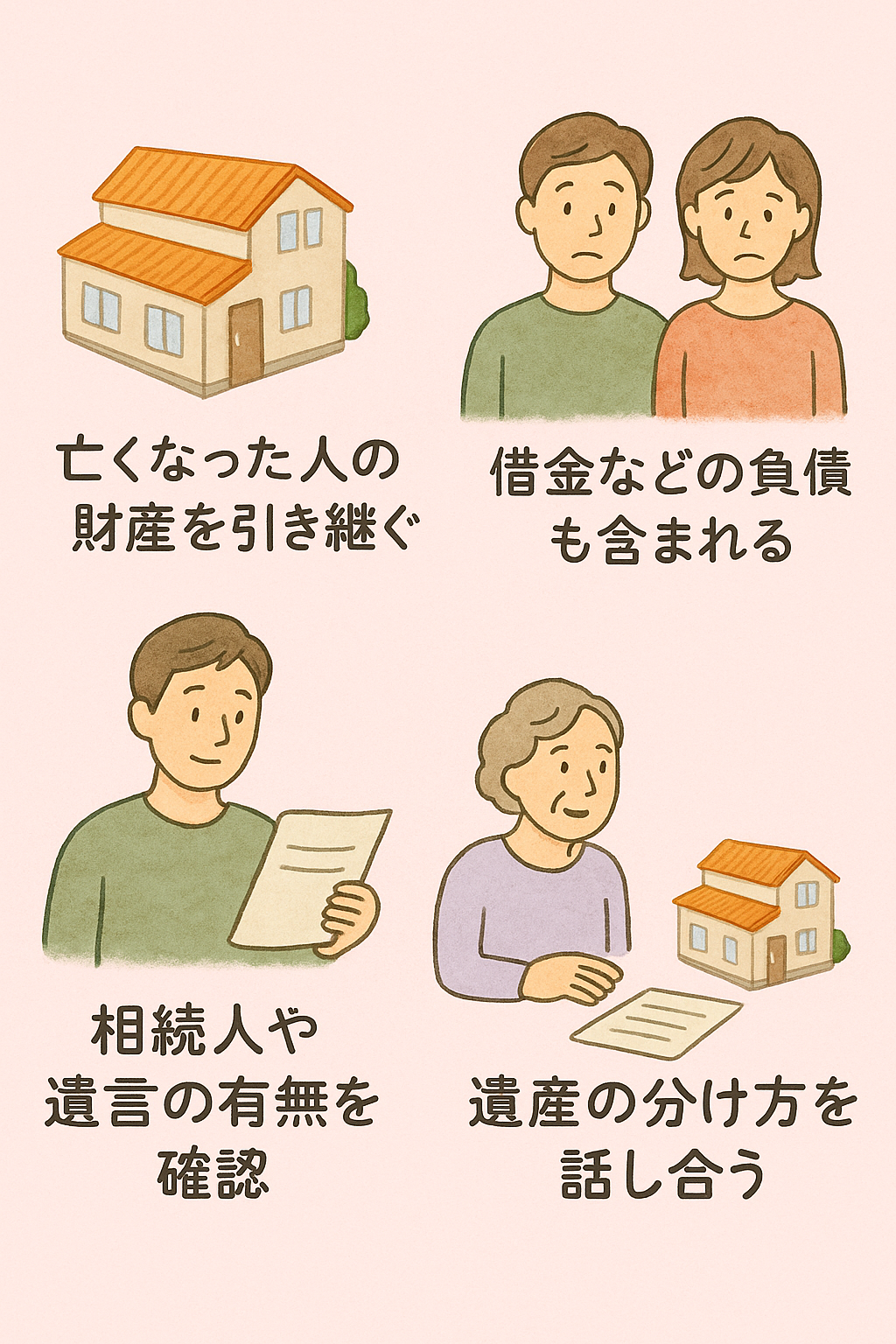

相続とは「亡くなった人の財産を引き継ぐこと」

相続とは、亡くなった人(被相続人と呼びます)が生前に所有していた財産や権利・義務を、その人の法定相続人(相続する権利がある人のことを呼びます)が受け継ぐことを言います。

・亡くなった人→被相続人

・被相続人が生前に所有していた財産や権利・義務を相続する権利がある人→法定相続人

日常生活の中ではなかなか自身で使用することの無い言葉ですよね。

ここでいう「財産」には、現金や預貯金、不動産、株式、自動車などのプラスの財産だけでなく、借金やローン、保証債務(被相続人が生前に保証人等になっていた場合)などマイナスの財産も含まれます。

このことを理解していないと、「相続するとお金がもらえる」と簡単に考えてしまい、借金を抱えてしまう可能性もあるのです。

相続が発生するタイミングとその流れ

相続は、被相続人が亡くなった瞬間から自動的に開始されます。その時点で、法律上の相続人が確定し、相続の権利が発生します。

ただし、実際に財産を分けたり、名義を変更したりするためには、一定の手続きが必要になります。

一般的な流れ

1.相続人の確定

戸籍謄本などを取り寄せて、法定相続人を調査・確認します。

2.遺言書の有無を確認

被相続人が遺言書を残している場合、その内容が優先されます。

3.相続財産の調査

プラスの財産だけでなく、借金などの負債も含めて確認します。

4.相続放棄・限定承認の判断(3か月以内)

借金の方が多い場合など、相続放棄や限定承認の手続きを行います。

5.遺産分割協議

相続人全員で話し合い、財産の分け方を決定します。

6.名義変更などの手続き

不動産や銀行口座など、必要に応じて名義を変更します。

このように、相続は「ただ受け取る」だけではなく、多くの手続きを必要とします。

そして、相続には大きく分けて「法定相続」と「遺言による相続」の2つの形があります。

法定相続と遺言による相続の違い

- 法定相続

民法で定められた通りに、配偶者や子ども、親などが一定の割合で財産を相続します。例えば、配偶者と子どもが相続人の場合、配偶者が1/2、子どもたちが残りの1/2を等分して相続します。 - 遺言による相続

被相続人が生前に遺言書を作成していた場合、その内容が優先されます。例えば「長男にすべてを相続させる」と明記してあれば、法定相続とは異なる分配が可能です。ただし、他の相続人には「遺留分」という最低限の取り分が保障されていますので、注意が必要です。

いずれも、被相続人の死亡を知った日から「3か月以内」に申請しなければなりません。期限を過ぎると単純承認(すべて相続する)とみなされてしまうため、注意が必要です。

相続放棄と限定承認という選択肢

相続は、必ずしも受け入れなければならないものではありません。負債の方が多い場合など、財産を引き継がない選択も可能です。

- 相続放棄

家庭裁判所に申し立てることで、相続の一切を放棄できます。自分は「最初から相続人でなかった」ことになるため、借金などの支払い義務もなくなります。 - 限定承認

財産の範囲内でのみ債務を引き受ける方法です。プラスの財産を超える借金を支払う必要がないため、慎重に手続きをすればリスク回避が可能です。ただし、相続人全員の同意が必要です。

いずれも、被相続人の死亡を知った日から「3か月以内」に申請しなければなりません。期限を過ぎると単純承認(すべて相続する)とみなされてしまうため、注意が必要です。

大切な人を失った様々な感情の中、3か月の期限内で行わなければならないことも多いので仕業様のサポートがあれば安心です。

相続は「家族の節目」であり「トラブルの火種」でもある

相続は、故人の遺志を受け継ぎ、家族の資産を引き継ぐという大切なプロセスである一方で、トラブルの原因になることも少なくありません。 「疎遠だった親族に財産がいった」「遺言書の内容に納得できない」など、感情的なもつれが発生しやすいのも事実です。

だからこそ、生前のうちから相続について話し合い、必要に応じて遺言書を作成しておくことが、円満な相続の第一歩になるのです。

まとめ:相続は「人生最後の贈り物」

相続は、故人が人生を通して築いてきた財産や思いを、次の世代に受け継ぐ大切な制度です。 ですが、それを正しく、円満に引き継ぐためには、相続人が制度を理解し、冷静に対応することが大切です。 そして被相続人もまた、家族の未来のために遺言書や生前整理を行うことで、争いを避ける準備をしておくことが重要です。

「うちは大した財産がないから関係ない」と思わず、早めに相続について考えることが、家族に残すことの出来る財産の把握につながり、家族への何よりの思いやりとなるでしょう。

「相続の仲人・YORISOU」はあなたに寄り添い、一緒に準備を進めていきます。お気軽にご相談くださいね。

- 監修者

- 不動産事業部

- 株式会社五右衛門

- 「相続の仲人・YORISOU」を運営する株式会社五右衛門の、不動産事業部です。相続にまつわる不動産の売却や活用について、豊富な現場経験をもとに、実情に即したご提案を行っています。

売買仲介・買取再販など、お悩みや状況に合わせた対応が可能です。「誰に相談すればいいのかわからない」という段階からでも、お気軽にご相談ください。